Die Herstellung von Kunststoffen

Kunststoffe umgeben uns überall im Alltag. Dennoch geben dem Laien viele Aspekte ihrer Herstellung und ihrer Eigenarten Rätsel auf. Als ein seit vielen Jahrzehnten im Kunststoff-Spritzguss tätiges Unternehmen waren wir fast von Anfang an bei der Entwicklung und Nutzbarmachung der Kunststoffe dabei. Mit diesem Blogbeitrag möchten wir Ihnen einen näheren Einblick über die Kunststoffe verschaffen. Der Kunststoff findet sich heute praktisch überall, von einfachen Haushaltsartikeln bis hin zu hochentwickelten technischen Anwendungen. Kunststoffe sind das Ergebnis einer jahrzehntelangen Synthese von chemischer Wissenschaft und angewandter Technik.

Wir planen und produzieren auch für Ihre Branche und Ihr Unternehmen.

Senden Sie uns Ihre Anfrage oder rufen Sie einfach an,

wir sind gerne für Sie da.

Was sind Kunststoffe?

Der Begriff „Kunststoff“ umfasst eine breite Palette von Materialien, deren gemeinsames Merkmal die Verwendung von Polymeren als Hauptbestandteil ist. Polymere sind große, künstlich erzeugte Molekül-Ketten. Sie bestehen aus langen Ketten von Millionen sich wiederholender Einheiten, den Monomeren. Kaum jemand spricht noch Altgriechisch, aber für diejenigen erklärt sich der Name sehr einfach. Poly heißt “Viele”, während Mono “Einfach” bedeutet. Meros bedeutet auf griechisch “Teil”. Diese Einfachteile, also die Monomere sind organische Verbindungen, die auf vielfältige Weise zu Polymeren kombiniert werden können, um unterschiedliche Eigenschaften zu erzeugen – von Flexibilität über Festigkeit bis hin zu Wärme- und Säurebeständigkeit.

Polymere bilden sich auch in der Natur. Die Menschen entwickelten per Zufallsentdeckung und Überlieferung die Möglichkeiten der Polymere, lange bevor sie wussten, was für ein Prozess da ablief. So wurde schon vor 100.000 Jahren Birkenrinde destilliert und daraus mit dem Birkenpech ein starker Klebstoff hergestellt. Durch chemische Einflüsse konnten und können also die Moleküle bzw. Polymere eines Stoffes so beeinflusst werden, dass sie einen anderen Charakter annehmen. Erst vor etwa 100 bis 120 Jahren durchschauten Chemiker die eigentlichen Zusammenhänge

Wie werden Kunststoffe hergestellt?

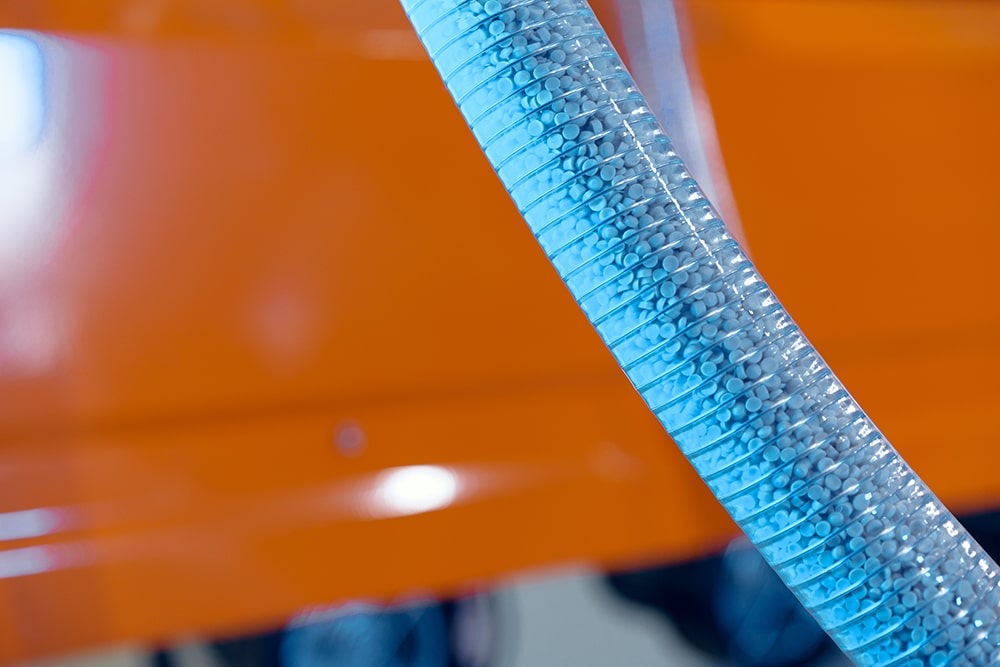

Nach dem Verständnis der Zusammenhänge entstand binnen weniger Jahrzehnte ein Kunststoff nach dem anderen. Im Zentrum der Kunststoffherstellung steht also die Polymerisation, der chemische Prozess, bei dem Monomere zu langen Polymerketten verbunden werden. Je nach Art der gewählten Monomere und der spezifischen Bedingungen des Prozesses entstehen verschiedene Kunststofftypen, die sich prinzipiell in drei große Gruppen einteilen lassen. Thermoplaste werden weich und sind formbar, wenn sie erhitzt werden. Duroplaste härten während des Prozesses der Erhitzung aus und behalten dann ihre Form. Elastomere bieten eine hohe Flexibilität, nehmen ihre Ausgangsform immer wieder an und sind also in gewisser Weise gummiartig.

Der Hauptrohstoff für die meisten synthetischen Kunststoffe ist Erdöl. Die Monomere sind also überwiegend Erdölprodukte. In der neueren Entwicklung werden aber auch andere Quellen wie Zellulose oder Milchsäure für biobasierte Kunststoffe verwendet. Durch einen Raffinationsprozess werden verschiedene Bestandteile des Erdöls, wie Ethylen, Propylen, und Butadien, isoliert. Diese Verbindungen bilden die Basis für die Herstellung von Monomeren.

Bei der Polymerisation werden diese Monomere in lange Ketten transformiert, also in Polymere mit verschiedenen Eigenschaften verwandelt. Es gibt zwei Hauptmethoden der Polymerisation:

- Additionspolymerisation

Hierbei verbinden sich Monomere, ohne dass Nebenprodukte entstehen. Ein Katalysator oder Initiator startet die chemische Reaktion. Als Katalysator bezeichnet man einen Stoff, der eine Reaktion in Gang setzt, sich aber selbst dabei nicht verändert. Katalysatoren sind beispielsweise organische Peroxide. Ein bekanntes Beispiel für die Additionspolymerisation ist die Umwandlung von Ethylen in Polyethylen. - Kondensationspolymerisation

Bei dieser Methode verbinden sich Monomere, indem ein einfaches Molekül abgespaltet wird. Dadurch entsteht sozusagen der freie Platz zum Andocken. Dabei werden oft Wassermoleküle als Nebenprodukt freigesetzt. Diese Art der Polymerisation wird häufig für die Herstellung von Polyamiden (Nylon) oder Polyester verwendet. Damit der Prozess aufrechterhalten wird, müssen jedoch die freigesetzten Moleküle ständig aus dem Prozess entfernt werden.

Der Energiebedarf bei der Herstellung

Die Herstellung von Kunststoffen ist nicht nur ein komplexer chemischer Prozess, sondern auch ein energieintensiver Vorgang. Der Energiebedarf bei der Produktion von Kunststoffen entsteht aus verschiedenen Komponenten und weist je nach Kunststofftyp und Herstellungsverfahren gewisse Unterschiede auf.

Der erste Schritt in der Kunststoffherstellung, die Gewinnung von Monomeren aus Erdöl, erfordert bereits einen erheblichen Energieaufwand. Die Raffinerien, in denen Erdöl in seine Bestandteile zerlegt wird, haben einen immensen Energiebedarf und gehören zu den energieintensivsten Anlagen in der chemischen Industrie. Die Polymerisation selbst verbraucht ebenfalls Energie, insbesondere wenn hohe Temperaturen und Drücke erforderlich sind. Das ist zum Beispiel bei der Herstellung von Polyethylen oder Polypropylen der Fall. Die Energie wird benötigt, um die Reaktionsgefäße zu heizen und den nötigen Druck aufzubauen. Weitere Verarbeitungsschritte können den gesamten Energieverbrauch erhöhen. Dazu gehören das Mischen mit Additiven, sowie das Kühlen und das Formen des Kunststoffs zu Endprodukten, also z.B. beim Spritzgießen oder der Extrusion.

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

Wie in nahezu allen Zweigen der Industrie unternimmt auch die Kunststoffindustrie Anstrengungen, um den Energieverbrauch zu drosseln. Dies gelingt meistens durch effizientere Prozesse, verbesserte Katalysatoren und optimierte Anlagentechnik. Einige Hersteller setzen heute bereits erneuerbare Energiequellen wie die Wind- und Solarenergie für die Kunststoffproduktion ein. Außerdem muss hier das Recycling erwähnt werden. Recycling von Kunststoffen trägt ebenfalls zur Energieeinsparung bei, da die Herstellung von Kunststoffen aus recyceltem Material in der Regel weniger Energie benötigt als die Produktion von Neuware. Das ist ähnlich wie bei der Herstellung von Recyclingpapier.

Zusatzstoffe zur Anpassung der Kunststoffe

Wie in praktisch jedem Forschungsgebiet nimmt auch bei der Entwicklung der Kunststoffe die Vielfalt ungeheuer zu. Kunststoffe können heute sozusagen nach Bedarf ihrer späteren Anwendung designt werden. In den Kunststoff-Datenbanken finden sich weit mehr als 100.000 verschiedene Kunststoffe, die sich häufig nur in winzigen Parametern unterscheiden. Die Vielseitigkeit der klassischen Kunststoffe wurde allerdings schon vor Jahrzehnten durch die Zugabe von Zusatzstoffen erhöht.

Farbstoffe und Pigmente sorgen für die gewünschte Optik, während Weichmacher die Flexibilität erhöhen. Diese Weichmacher wie die Phthalate erhöhen zwar die Flexibilität z.B. des PVC, stehen aber vielfach im Verdacht, Krebs auszulösen.

Erst mit neueren Entwicklungen sind hier Verbesserungen gelungen. Flammschutzmittel wie bestimmte Bromverbindungen erhöhen die Sicherheit, indem sie die Entflammbarkeit der Kunststoffe reduzieren. Benzophenone schützen den Kunststoff vor Schäden durch UV-Strahlung. Das ist entscheidend für die Lebensdauer von Produkten, die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind.

Die sogenannten Antioxidantien verhindern die Oxidation des Kunststoffs, wodurch dieser widerstandsfähiger gegenüber Umwelteinflüssen wird. Zum Schluss seien noch die Füllstoffe genannt. Kreide oder Glasfasern erhöhen die Festigkeit und Steifigkeit des Kunststoffs und tragen auch zur Reduzierung der Kosten bei.

Kunststoffe und die Umwelt

Die Umweltauswirkungen von Kunststoffen sind ein zunehmend wichtiges Thema. Ihre größten Vorteile gegenüber den “natürlichen” Materialien bilden heute die größten Gefahren für die Umwelt. Die Langlebigkeit und Resistenz gegen biologischen Abbau führen zu Problemen wie der Ansammlung von Plastikmüll in der Umwelt und den Weltmeeren. Jährlich landen tausende von Tonnen Folien und Getränkebecher einfach im Abfall oder im Meer. Forschung und Entwicklung konzentrieren sich daher auf die Herstellung von Kunststoffen, die umweltfreundlicher sind, sei es durch verbesserte Abbaubarkeit, Recyclingfähigkeit oder die Verwendung nachhaltiger Rohstoffe.

Was sind also die Kunststoffe der Zukunft?

Die Zukunft der Kunststoffe liegt in der Entwicklung neuer Materialien, die sowohl leistungsfähiger als auch umweltverträglicher sind. Biokunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen und leicht recycelbare Kunststoffe stehen im Fokus der modernen Forschung und Entwicklung. Von diesen Fortschritten erhofft man sich nicht nur eine Reduzierung der Umweltauswirkungen, sondern auch die Erschließung neuer Anwendungsmöglichkeiten für Kunststoffe. Nicht zu vergessen wäre das riesige Geschäft, das sich mit umweltfreundlichen Kunststoffen erschließen würde

Die Biokunststoffe stellen einen wichtigen Bereich in der Entwicklung zukünftiger Kunststoffe dar. Herkömmliche Kunststoffe werden ja hauptsächlich aus Erdöl hergestellt. Biokunststoffe basieren auf nachwachsenden Rohstoffen wie Mais, Zuckerrohr, Zellulose oder Milchsäure. Diese Rohstoffe bieten potenziell umweltfreundlichere Alternativen zu traditionellen Kunststoffen. Biokunststoffe können helfen, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Zudem bieten einige Biokunststoffe verbesserte biologische Abbaubarkeit. Nehmen wir PLA als Beispiel.

Ein Beispiel für Biokunststoffe

Die Polymilchsäure (PLA) ist einer der bekanntesten Biokunststoffe und wird aus fermentierter Pflanzenstärke wie Mais hergestellt. Der Prozess beginnt mit der Umwandlung von Stärke in Zucker. Dieser wird dann durch Bakterien zu Milchsäure fermentiert. Die Milchsäure wird dann durch einen Polymerisationsprozess in PLA umgewandelt. Das sogenannte Bio-Polyethylen (Bio-PE) wird aus Ethanol hergestellt, das aus der Fermentation von Zuckerrohr gewonnen wird.

Dieses Ethanol wird dehydriert, um Ethylen zu erzeugen, das dann im Polymerisationsprozess zu Polyethylen umgewandelt wird. Die Entwicklung von Biokunststoffen wird allerdings gebremst durch die Effizienz und damit die Kosten der Rohstoffnutzung und die Auswirkungen auf die Nahrungsmittelproduktion.

Diese haben sich schon bei der Entwicklung neuer Treibstoffe als großes Hemmnis herausgestellt. Darüber hinaus sind nicht alle Biokunststoffe vollständig biologisch abbaubar, und ihre Entsorgungsprozesse machen derzeit noch Probleme. Die Forschung konzentriert sich derweil auf die Verbesserung der Eigenschaften von Biokunststoffen. Festigkeit und Haltbarkeit lassen oft noch zu wünschen übrig. Der Fokus liegt natürlich auch darauf, die Effizienz der Produktion zu steigern und damit die Kosten zu senken.

Erst, wenn das gelingt, haben Biokunststoffe die Chance zu einer echten Alternative für die althergebrachten Kunststoffe zu werden.